拍手お礼ページ総集編(2)

★スコットランドの歴史

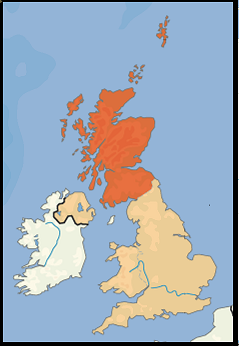

書く時機をはずしてしまった感もありますが、2014年9月18日スコットランド独立の住民投票がありましたね。結果は独立反対派の勝利に終わりました。スコットランド独立運動とローマ時代は全く関係ありませんが、ちょっとわくわくして見ておりました。この二枚の地図を見てください。

左が、グレートブリテンのスコットランド州です。そして、右がローマ時代、ハドリアヌスの長城とアントニヌスの長城の地図です。

イギリスから独立しようとしているスコットランドの境界とは、ほぼこのハドリアヌスの長城のあったタイン川からソルウェー湾河口を結ぶ線であることがわかります。

スコットランドは、紀元前数千年前から人が住み始め、巨石文化が発達しました。今でもスコットランドには数々のストーン・サークルなどの遺跡が見られます。

青銅器、鉄器文明と移っていくにつれ、彼らは大陸から渡ってくるケルト文化の影響を受けながら、独自の文明を発達させていきました。

彼らは、文字を持たなかったため、その記録はほとんど残っておらず、紀元43年にローマ人総督アグリコラが侵入して後、タキトゥスの『アグリコラ』が彼らを知る貴重な手がかりとなっています。

アグリコラの侵攻以来、カレドニアと呼ばれたこの地域は、ローマ人によってほぼ三百年支配されます。が、実際はたびたび北からのピクト人の南下、大陸からの侵入と先住民の蜂起に悩まされ、一進一退の攻防の末、ローマ軍はハドリアヌスの長城の南に後退せざるを得なくなりました。それ以降ローマは直接支配をあきらめ、間接支配という形を取ることになります。

そこまで苦労して軍事力を投入しても、見返りに得るものはあまりなかったということでしょう。

紀元四世紀、ローマがブリタニアから完全に撤退したあとのスコットランドは、北部はピクト人、南部はブリトン人が支配し、のちにゲール人、アングロサクソン人、バイキングなども流入して、中世まで歴史の混沌の中に消えていきます。

参考資料:(地図も)

ウィキペディア

★五皇帝の年

前回にもちらりと書きましたが、AD193年は「五皇帝の年」と呼ばれる、古代ローマ史の中でも特筆すべき混沌とした一年となります。五皇帝とは、次の五人です。

ペルティナクス

ペルティナクス ディディウス・ユリアヌス

ディディウス・ユリアヌス ペスケンニウス・ニゲル

ペスケンニウス・ニゲル クロディウス・アルビヌス

クロディウス・アルビヌス セプティミウス・セウェルス

セプティミウス・セウェルス前年の大晦日にコンモドゥス帝が暗殺され、翌日の1月1日には、ペルティナクスが帝位にのぼります。

このお話で、ペルティナクスが選ばれたのは元老院のポンペイアヌスの意向であったという部分には、作者の創作が入っており、資料を見ても、近衛隊長官ラエトゥス(英語読みではレトー)が影の立役者と書いてあるものが多いです。

ところが、即位から三か月も経たぬうちに、そのラエトゥス率いる近衛隊がペルティナクスを暗殺してしまったのです。

ペルティナクスは当時66歳。元老院と協力して統治するという姿勢のもとに、財政の健全化に取り組みました。

ローマ市民に祝い金を配ったり、各地のローマ軍団の待遇改善も忘れてはいませんでしたが、肝心のラエトゥスに対して、十分なお返しをしていませんでした。つまり騎士階級にとって最高の出世であるエジプト長官へラエトゥスを任命をしなかったことがペルティナクスの命取りになったと塩野七生氏は書いています。ラエトゥスに扇動された近衛兵たちは、大挙して皇宮を襲い、皇帝を剣で突き殺しました。

ラエトゥスはその日のうちに、次の皇帝を立てることを画策します。そしてなんと、皇位が競売されるという事態を引き起こします。

同じく「ローマ人の物語」の中に、同時代の歴史家カシウス・ディオの記述が引用されています。

『二人の皇帝候補は近衛軍団の兵営をめぐる防壁の下に立ち、防壁の上から鈴なりになって見降ろす兵士たちを査定役にして、帝位の競売をはじめたのだそうである。この競り合いは、スルピチアヌスが、近衛兵一人につき五千デナリウス、ユリアヌスのほうは六千二百五十デナリウスを約束した時点で勝負はついた。元老院もこれには憤慨したが、結局は帝位を競り落としたディディウス・ユリアヌスの皇帝就任に承認を与えたのである。』

このスキャンダルに、ついに各地の軍団が動き始めます。各地の辺境防衛線にいる軍団は、それぞれ自分の総督を皇帝に推挙し、同時に三人もの皇帝候補が立つことになります、元老院ではなく、ローマ軍団が皇帝を選ぶ時代が到来したのです。

ところで、元老院の重鎮ポンペイアヌスは、この「五皇帝の年」193年に亡くなっています。憤死ではないかとつい想像したくなってしまうのですが、果たしてどうだったのでしょうか。

参考資料:

「ローマ人の物語」(塩野七生)

ウィキペディア(写真も)

★ザールブルクの砦

レノスたちが赴任した長城(リメス)の砦ですが、モデルは、ザールブルクの砦です。フランクフルトの北西20キロという好立地なので、フランクフルトに観光の際は、日帰りオプショナルツアーにお出かけください(笑)。ザールブルクの砦は一世紀の終わり、皇帝ドミティアヌスによって建てられました。当時は百人隊ふたつほどの小さな木造の砦で、そこを守っていたのはブリタニアから来た補助軍ではないかと言われているそうです。

その後、五百人規模の歩兵隊・騎兵隊が駐留するようになり、砦も石造に建て替えられました。軍団の司令本部はモグンティアクム(現在のマインツ)にありました。

19世紀に復元された城壁

19世紀に復元された城壁砦自体は3.2haもの広い長方形で、最盛期は二千人、兵士の家族や職人なども住んでいたようです。砦が守る長城は、最初は木の柵でしたが、後に二重の堀と土塁に取って代わりました。

復元されたリメスの堀と木の柵

復元されたリメスの堀と木の柵 復元された穀物倉庫、今は博物館

復元された穀物倉庫、今は博物館三世紀なかばにゲルマンのアラマンニ族の侵入によって、砦は長城とともに打ち捨てられ、ローマの国境線は、ライン川へと後退して、二度と戻りませんでした。

その後、何百年ものあいだ、長城の存在は忘れられてきましたが、19世紀から本格的な発掘調査が行われ、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世がザールブルク砦の復元を命じ、今日の姿になりました。

参考資料:

ウィキペディア(英語版・写真も)

ウェブサイト「ドイツの城」http://www.geocities.jp/y_ujoh/kojousi.germany.htm

★タキトゥスの「ゲルマニア」

コルネリウス・タキトゥスは、一世紀の帝政ローマ時代の歴史学者で、元老院議員、執政官にもなった人です。彼の妻の父親は、ブリタニア総督だったアグリコラで、その偉業について書き記した「アグリコラ」は、当時のブリタニアの地誌や文化についての重要資料となっています。

そのタキトゥスがゲルマン民族について書き著わしたのが、「ゲルマニア(ゲルマーニア)」です。書物の中にトイトブルク森の戦いについての記述もあるのですが、場所がまったく違うそうです。実は、タキトゥス自身はゲルマニアには行ったことがないと言う説もあり、いろいろな誤解やトンデモ系の思い込みもあるようです。

「ゲルマニア」を私訳・解説しておられるサイトをいくつか見つけましたので、少しだけ抜粋して引用させていただきますね。

○ゲルマン人は決して多民族と混血せず、みんな金髪碧眼、高身長である。瞬発力に富むが持久力に欠け、熱さに弱く寒さに強い。

○戦闘のときは、ほとんど裸で、鎧や兜もほとんど着けないが、盾だけは彩色した立派なものを持つ。盾を投げ捨てることは非常な恥辱となる。

○ゲルマン人は、戦いに家族を連れていく。そのため、戦っているあいだも、後ろから妻や子どもの叫び声がいやでも聞こえる。負けそうになると、女たちは胸をはだけて、「わたしたちが奴隷にされてもいいの」と夫たちを鼓舞することもある。

○男は戦争があるとき以外は寝て過ごし、畑や家の仕事は女や年寄りにまかせる。血を流して得られるものを、汗を流して得るのは女々しいと考える。

○彼らは太陰暦を用いているので、夜が一日の始まりと考える。重要な問題が持ち上がったときは、満月か新月の日に会議が招集されるが、時間に遅れる者が多く、全員が集まるのに二、三日はかかる。

○男はあまり早く女を知ると弱くなると考えて、結婚するまで童貞を保つ。結婚しても一夫一婦制を厳格に守る唯一の民族である。

○ゲルマン民族は都市を作らない。村はあっても、軒がくっつくような建て方はせず、家の周囲に広い空地をめぐらせている。

どうでしょうか。本当かなと思うものもありますね。

タキトゥスは、当時の帝政ローマや、堕落したローマ人に批判的でした。そのため、ゲルマン人を「高貴な野蛮人」として、やや褒めすぎているきらいもあるようです。

参考資料:

ウィキペディア

ウェブサイト「世界の古典つまみ食い」ゲルマニア第一部 http://www.geocities.jp/hgonzaemon/germania.html

ウェブサイト「元老院議員私設資料展示館」ローマ時代のゲルマニア http://www.kaho.biz/germania.html

★西暦194年の情勢について

レノスたちが炉辺でいちゃいちゃしていたあいだに(笑)、ローマ帝国内の情勢はずいぶん変わっています。

五皇帝の年である西暦193年の翌年、194年はどうなっていたのでしょうか。

まず、セウェルスですが、ふたりの皇帝候補からはさまれる形になっていました。東からニゲル、西からアルビヌスです。そこでさっさとアルビヌスを副帝に任命して後顧の憂いを断っておいてから、ローマに進軍し、帝位を勝ち取ったのです。そして間髪を入れず、東のニゲルを討伐に向かいます。賢いですねー。

シリア総督であったニゲルは、カッパドキア、シリア、エジプトなどの大軍団を擁していたにもかかわらず、兵力を小出しにしたために、最後にはセウェルスに敗れてしまいます。

そして、西暦194年9月、ニゲルはイッソスの戦いで敗北し、友好国であったパルティアに亡命する寸前で、セウェルス勢に追いつかれ、死を遂げます。このお話では、レノスが投獄されてしまったちょうどそのころです。

フォロ・ロマーノにあるセウェルスの凱旋門。後年、ニゲルに味方したパルティア王国に戦争をしかけ、圧勝した記念に建てたもの。

東方の一年近い激しい戦いのあいだ、アルビヌスはじっと動かぬまま、ルグドゥヌム(リヨン)にいました。ブリタニア、ライン防衛の四軍団とヒスパニア軍団を味方に付け、背後をつこうと思えばできたはずです。

セウェルスとの約束を守ったということでしょうか。彼の愚直なほどの生真面目さが裏目に出てしまったのです。

五皇帝も最後のふたりになりました。いよいよ、セウェルス対アルビヌスの一騎打ちが始まります。

参考資料:

ウィキペディア

「ローマ人の物語」(塩野七生)

★第9章(1)の展開について

今回の更新では、女性にとっては読むのがつらい場面がありました。ずっと無月経だったレノスに月のものが訪れた場面です。しかも牢獄で。書いていても、その不快感を思うと可哀そうでなりません。

お読みになって辛い思いをされた方がおられたら、申し訳ありません。ですが、ここはどうしても、レノスの人生の物語を描くために、書かねばならない場面でした。

後半に向かうにあたって、とても重要な転機となるところです。

今日はローマについてのよもやま話はお休みして、女性の無月経について。

しかし、果たしてこんなことがありうるのか。

ネットで調べた情報ですが、女子のスポーツ選手、しかもかなりハードに体をしぼりこむ種類のスポーツのトップアスリートたちは、無月経、月経不順の人が多いそうです。

体脂肪を極端に落とすと、体が臓器を護ろうとして、生殖機能をストップさせる…のだそうです。

レノスはローマ軍に入って以来、日々過酷な鍛錬を自分に課していたので、そのせいで月経が止まった可能性があります。加えて、「女であることは罪悪だ」という心理的なトラウマがあったことも一因かもしれません。

しかし、投獄されて鍛錬をやめてしまったことで、今回のような状態になったのでしょう。セヴァンへの愛を自覚して、女性である自分に目覚めた…という解釈のほうが、もっとロマンチックですが(笑)。

無理なダイエットでも、無月経、月経不順が起きます。若い女性の方、くれぐれも無茶はしないでくださいね。

★ルグドゥヌムの戦いについて

今回の更新は、本当に凄惨な場面が多くて申し訳ありません。社R指定は主にここの戦闘の描写につけていたものです。

しかしながら、これは作者の演出ではなく、ほとんどが史実をもとにしています。

とはいえ、私が調べた範囲では当時の史料はそれほどなく、誇張されているものもあって、果たして、どこまで正確であるかどうかの裏づけは取れていません。

また、私がウェブで接することのできた資料の多くが英語で(フランス語もありましたが、読めません)、かなりの想像をまじえて翻訳したところもありますので、そのあたりはご了承いただけるようお願いします。

ルグドゥヌム(リヨン)のフルヴィエールの丘。円形劇場、神殿、バシリカ、官邸などがあり、当時はきらびやかな黄金や大理石で彩られていた。

それらの史料によれば、ルグドゥヌムの戦いはローマ軍同士が激突した内戦の中でも、最も凄惨で最も血塗られたものでした。

たえず蛮族との戦闘にさらされている、精鋭ぞろいのブリタニア軍団とドナウ軍団。

双方の戦力はほぼ互角で、そのため、戦いは二日間にわたって続きました(当時の戦いは、普通ほとんどが数時間で終わったそうです)。

アルビヌス軍は、左翼が突出し、右翼は持ちこたえて、セウェルス軍を罠に引き込む作戦に出ました。

苛立ったセウェルスは、みずから親衛隊とともに突撃して、戦場の真ん中に取り残されました。そのとき、セウェルスは皇帝のマントを臣下のひとりに着せて囮にし、危うく難を逃れたと言われています。

結局、セウェルス軍の優秀な騎馬隊がアルビヌス軍を撃破し、戦いはアルビヌス率いるブリタニア側の敗北に終わりました。

平野は馬と人間の死体で覆われ、死体の多くはばらばらの肉片となり、血が川となってローヌの流れにそそぎこみました。内戦は、勝者敗者ともに、いや、ローマ帝国全体に大きな打撃を与えたのです。

それ以降、セウェルスは、反対する者を容赦なく廃する軍事独裁政権へと突き進みます。

当時のルグドゥヌムの町の模型。ローヌ川とソーヌ川が交わり、港町として栄えた。

参考資料・図表:

Wikipedia(English Version)

UNRV History The Roman Empire; War with Clodius Albinus

★歴史的事件と月齢

このお話のように、歴史上の大事件をもとに描いている場合、フィクションだからといいかげんには描けない情景があります。たとえば、今回のように、月が重要な役割を果たしている場合。西暦197年2月19と20日の南フランスの月齢がわからないと、書けないと頭をかかえました。

それが、ちゃんとわかるサイトさまが見つかったのです。

月齢、月食、惑星食

紀元前1000年から西暦5000年までの日時と世界の地名を入力するだけで、月齢を計算してくれるというシュミレーターが設置されています。

これによれば、ルグドゥヌムの戦いの夜は、確かに満月(ただし、天気が晴れかどうかはわかりません)。

歴史小説書きには、なんとも頼もしいサイトさまです。

★ピクト人について

ピクト人とは、カレドニア(現在のスコットランド)に古くから住んでいたコーカソイド(白人)系の民族で、古くは中央ヨーロッパからブリタニアに渡ってきたそうです。

皇帝ドミティアヌスの時代、ブリタニア総督に任じられたアグリコラが、体に彩色や刺青をほどこしていた彼ら原住民を、ピクト(絵具)族と呼びました。また、彼らの住んでいた土地を、カレドニア(緑の樹の土地)と呼びました。

ピクト人たちはいくつかの王国に分かれていたそうですが、文字を使わなかったために、ほとんど詳細は知られていません。

一時はローマ軍に屈したピクト人たちでしたが、アグリコラが撤退したあと、勢いを盛り返します。そこで、ハドリアヌスの長城、次いでアントニヌスの長城が建設され、ピクト人をその北側へと押しやりました。

しかし、紀元150年代には、アントニヌスの長城はあっさり破られ、ピクト人たちは再び南下してきます。

特に、193年から197年の五年にわたる皇帝争いの混乱の中、ローマ軍の力が弱まり、彼らはますます勢いづいてくるのです。

ピクト人が残したと言われる「ピクトストーン」と呼ばれる石碑。これらは古代ローマより後、6世紀から9世紀のものが多い。

参考資料・

ウィキペディア(写真も)

エドワード1世によるスコットランド統治計画(川瀬 進)ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/tu/file/969/20150731104637/TU10080000001.pdf

★ローズマリー・サトクリフについて

前回にも書いたとおり、とある競作コンテストに出品したファンタジー短編を長編化するにあたり、私が目指していたのは、熱狂的にリスペクトしているローズマリー・サトクリフ氏の小説でした。彼女の小説は児童文学に分類され、図書館でも、氏の著作のほとんどは児童書コーナーにあるのですが、その風景描写の美しさ、人間描写の機微は、おとなの鑑賞にも十分すぎるほど耐えうるものでした。中でも、ローマン・ブリテン四部作と呼ばれるシリーズはすばらしく、そのうちの「ともしびをかかげて」は、1959年のカーネギー賞を受賞しており、また「第九軍団のワシ」は映画化されたことで有名です。

もし、この「月の戦士」を少しでも気に入ってくださる方々は、ぜひぜひサトクリフをお手に取って読んでみていただきたいと思います。拙作よりも百倍はすばらしいですから。

そのうちのふたつだけをご紹介したいと思います。

「辺境のオオカミ」

ローマン・ブリテン四部作の最終話にあたるもので、時代は四世紀。

主人公アレクシオスは、司令官としての判断の誤りによって部隊を失うという大失態を味わって、北ブリテンの辺境守備隊に左遷されてきた。

氏族出身の部下たちの冷ややかな態度にとまどいながらも、次第に彼らの信頼を得ていく。そして、その土地の氏族の族長の息子クーノリクスと知り合い、友情を結ぶ。

けれど、氏族にまったく無理解な上司のために悲劇が生まれ、やがて氏族とローマ軍が敵対し、親友クーノリクスと戦うという運命が彼を待ち受けていた。

……と、あらすじだけ書くと、本当に「月の戦士」の冒頭との共通点がてんこもりですね。もちろん完成度はまるで違いますが……(汗)。私がサトクリフの小説の中で一番好きなのが、この小説です。

「第九軍団のワシ」

新任の百人隊長マーカスは、砦の生活に慣れ始めたころ、信用していたブリトン人の氏族の奇襲を受け、足を負傷して除隊する。

叔父の家で失意の中にいるとき、たまたま見物に行った剣闘試合で、ひとりの剣闘士の命を救うことになる。その剣闘士、ブリトン人のエスカを買い取って自分の従者としたマーカスは、消えてしまった父と第九軍団の軍旗であるワシの行方を求めて、エスカをともなって北の辺境の地への冒険の旅に出る。

映画もレンタルで見ましたが、とても面白かったです。

日本に生まれ育ち、イギリスに一度も行ったことがない私。自然の描写に悩むことが多々あるのですが、そういうときは、ウェブサイトを調べつつ、サトクリフの小説を読み返しています。まさに私にとってブリテンの空気を充電させてくれるのが、サトクリフの小説なのです。

ローマン・ブリテン四部作は、岩波少年文庫に収録されていて、簡単に手に入れることができます。

しかし、サトクリフの小説は、別の出版社からもたくさん出ていて、たとえば、「ケルトとローマの息子」(ちくま文庫)などは、ケルトとローマの混血の少年が奴隷として売られ、過酷な運命の中でまっすぐに生き抜き、やがて幸せを勝ち取るという、とても感動的なストーリーで、おすすめです。

★レノスはいったい何歳?

レノスは今、いったい何歳?

作者も数えるのがこわくなってきました。というのは、歴史の大事件に合わせて物語が進んでいるため、どうしても、それだけの年数が経ってしまうのですね。

そこで、歴史年表と物語のできごとを併記し、合わせてレノスとセヴァンの年齢を付け加えてみました。

西暦190年春 レノス ブリタニア赴任 レノス19歳 セヴァン15歳

※ 西暦191年 アルビヌス ブリタニア総督に任命される

西暦191年秋 氏族の一斉蜂起 レノス20歳 セヴァン16歳

※ 西暦192年12月31日 皇帝コンモドゥス暗殺

西暦193年夏 ゲルマニア駐留 レノス22歳 セヴァン18歳

※ 西暦197年2月19日 ルグドゥヌムの戦い

西暦197年8月 別れ レノス26歳 セヴァン22歳

(※印は、実際の歴史上の日時)

つまり、二年後の今は、西暦199年で、レノス28歳、セヴァン24歳となります。

★内乱終結後のブリタニアについて

この作品は、ほとんどが作者のフィクションなのですが、時おり史実も混ぜ込み、実在の人物も登場しています。

前回ちらりと出た、新ブリタニア総督、ウィリウス・ルプスなども実在した人物です。あ、この人はたぶんもう出てきませんので、名前を覚える必要はないですよ(笑

この人に関するウィキ(英語版)を読んでみると、当時、内乱が集結した直後のブリタニアの様子が書かれています。

おおまかですが、意訳してみますと

ルプスは属州ゲルマニアの軍団長で、帝位争奪の内乱ではセプティミウス・セウェルスを支持した。内乱が激しさを増した196年には、彼の軍はデキウス・クロディウス・アルビヌスに敗れている。

197年にセウェルスが皇帝の座に就くと、ルプスはブリタニアの総督に就任した(執政官経験者だったのだろう)。

セウェルスは、ルプスをただちにブリタニアに送った。というのは、その前年にアルビヌス総督が内乱のために軍団兵のほとんどを移動させてしまったため、ブリタニアではあちこちで反乱が勃発していたからである。

ブリタニア北部では、マエアタエ族の蜂起に対して、ルプスは和平を金で買わねばならなかった。マエアタエ族がカレドニア連合と結託する恐れがあったことと、セウェルス帝から援軍が来る見込みがなかったため、ルプスはしかたなく、金銭を払ってマエアタエ族に撤退を約束させ、捕虜を取り返した。

ルプスは徐々に丘陵地帯の砦をローマの支配へと取り戻したが、ハドリアヌスの城壁が再建されたのは、ようやく205年になってからだった。

この文章からわかることは、氏族たちが結託して叛乱を起こそうとする動きがあったこと、ローマ側はセウェルスからの援軍も望めず、打つ手がなかったこと。ローマ軍の捕虜について身代金の交渉が行われたことです。

このマエアタエ族がクレディン族と考えれば、このお話の展開は、そこそこ史実に近いと言えます。もちろん、全くの偶然なのですが。

★登場人物の名の由来について

レノス

物語の中にも記したとおり、ライン川のラテン語での呼び名「レヌス(Rhenus)」が語源となっています。

全長1,233キロ。特にドイツにとっては重要な川です。

そのためか、ほとんどの川はドイツ語では女性名詞なのですが、この川やマイン川などの少数の川だけが男性名詞で呼ばれるということでした。

語源は、南ドイツに入植したケルト人が、「流れる水」という意味で「renos」と呼んだのが最初という説や、ゴール人がこの地のことを、ゴール語で「日の出」を意味するRenosと呼んだという説などがあります。

ローマ人の固有名(praenomen)はそれほどバリエーションがなく、男性は「ガイウス」や「ルキウス」など、せいぜい十数個。レノスという名をつける父親は相当変わり者と呼ばれたことでしょう。

セヴァン

セヴァーン(Severn)川は、イギリスで最も長い川。全長354kmとウィキにあります。名はケルト語に由来しますが、どういう意味かはわかっていないそうです。

イスカ

ブリタニア南東部にあったというだけで、どの川のことかよくわかっていません。第2軍団が駐留したイスカ・アウグスタ(現在のニューポート付近)、イスカ・ドゥムノニオルム(現在のエクセター)などの地名にその名をとどめています。

実は河川の名をつけたのは、この三人だけ(二人と一匹)だけで、あとは適当に別の名をつけています。

多くはローマ人とケルト人の人名をつけていますが、アイダンAidan は古代ケルトのAodh (太陽と火の神) に由来し、フラーメンには「風」という意味があります。

イスカの後釜の猟犬は「ドライグ」は、「竜」という意味です。

★古代ケルトの生活

いよいよ次回から、クレディン族の村での生活が本格的に始まります。

もう何度も言っていることですが、古代ケルトの民は文字を持ちません。なので、彼らがどういう生活をしていたのか、どういう風習を持っていたのかは、ローマ側からの資料と、現代に残るケルト文化から推測するしかない部分があります。

ローマについての資料は集めやすかったのですが、ケルトの資料となると、ぐっと少なくなってしまうのですね。

その中で、作者が資料として今回特にお世話になったのは、「ケルトの植物」という本です。

これは、図版も豊富で、ケルトの植物だけではなく、風習や文化についても細かく解説してくれています。

夏至祭の野草の入ったビール、火の回りで踊るダンス、恋人たちが炎の上を跳ぶ行事なども、この本から教えられること大でした。

さて、もうひとつ、ケルトについておもしろいウェブサイトを見つけました。

BBC Wales のホームページのコンテンツ 「鉄器時代のケルト人」というサイトです。

http://www.bbc.co.uk/wales/celts/

面白い読み物やミニゲームが満載で、楽しく二千年前のケルトの生活について学べるようになっています。

けっこう、ケルト人の女性の絵がごつくて笑えます(このせいで、ちょっとメーブのイメージが変わってしまいました。笑)

ぜひ、行ってみてください(音声注意)

★ケルト人のタータン(ブリーカン)

(Stewart of Atholl Ancientと呼ばれるもの。 スチュワート家のタータン。スチュワート家は12世紀にスコットランドに渡ってきたノルマン人を先祖に持つ。タータンの柄は、正装用、狩猟用など細かく分かれており、膨大な数にのぼる)

スコットランド人が「タータン」と呼ばれる鮮やかな格子縞柄の衣服を身に着けることは有名ですが、この柄には、単なる模様以上の意味があるそうで、氏族や家族によって柄が厳格に定められていました。日本人風に言えば、「家紋」ということになるでしょうか。

タータンについて解説しているウェブサイトによれば「農民や兵士は1色、将校は2色、族長は3色で、貴族は4、5色使いが許され、王族は7色も用いた」ようです。

現存する最古のタータンは、三世紀のものだと言われています。もちろん当時は草木染でした。

赤紫色はニワトコの実の絞り汁、黒は、古い樹皮や若いブラックベリー。濃い灰色にはシモツケソウ、黄褐色や薄茶はコケ類、黄色はカバノキの葉やワラビの根…などという具合に、身近な自然のものが使われました。

「タータン」と呼ばれるようになったのは16世紀以降のようで、現在に伝わっているタータンの柄のほとんどは近世以降のものです。

タータンとは、フランスの古語で「麻と毛の交織織物」という意味を持つ「テリターナ(teritana)」から来ているそうです。つまり、古代ローマ時代のスコットランドで、「タータン」と呼ばれることはなかったはずです。

この小説では「ブリーカン」と書かせていただきました。ブリーカンはゲール語で「格子縞」という意味です。

織り機はどんなもの?

さて、レノスが悪戦苦闘してタータンを織っている織り機とは、どんなものなのでしょうか。

レノスに負けず劣らず、女性的な仕事にうとい作者ですが、一度だけ「さをり織り」というものを体験したことがあります。「隙間ができてもいいから、自由に織ってください」と言われて、とても楽しかった覚えがあります。そのとき使った織り機は足踏みペダルもついた水平型の織機でした。

前回ご紹介した、「鉄器時代のケルト人」に、織り機のイラストがありました。

ウィキによれば、これは最も原始的な「経糸おもり織機(竪機)」と呼ばれるもののようです。

上に渡した棒から経糸の束を垂らし、その先には石などの重りをつけて、ピンと張るようにします。

緯糸は、杼(ひ)または梭(おさ)英語ではシャトルと呼ばれる舟形の木の器具を通して、経糸のあいだを通して織っていきます。

最初は手でシャトルをくぐらせていたのが、次第に改良され、偶数番目と奇数番目の経糸をそれぞれ別の棒(ロッド)に結び付け、交互に持ち上げて、そのすきまをシャトルが通ることによって、複雑な模様を織ることができるようになっていきました。

参照ウェブサイト:

http://fashionjp.net/archive/fashionmaterial/tartan01.html (写真も)

http://www.suntory.co.jp/whisky/Ballantine/chp-02.html

http://www.fashion-heart.com/term/fabric/jp-tatan.htm

ウィキペディア「織機」の項

★フリスラン人について

フリスランは、今のオランダ・ドイツの北海沿岸地域をさします。フリジア、フリースラントと呼ばれることもあります。

地理の授業を思い出してくれたらよいのですが、オランダはもともと海抜が低く、潮の干満によって海水が流入しやすい土地でした、そこで古来から住民たちは、「テルプ」と呼ばれる人工の盛り土をして、その上に家を建てていました。

紀元一世紀にこの地を訪れた博物学者の大プリニウスは、このテルプを海に浮かぶ船にたとえたようです。

住民はさらに、水路を縦横にめぐらせて排水を試みていました。本格的な堤防が建設されたのは、12世紀ごろになってからです。

このような状況だったので、フリスラン人は穀物の生産よりも、酪農や漁業で生計を立てていました。

彼らが話していたフリスク語は、隣接するオランダ語よりも英語との共通点が多くみられ、その理由として、北海漁業に従事する漁民たちが、ブリテン島の漁民たちと頻繁に接触していたのではないかという説もあるそうです。

5世紀ごろには、本格的にアングロサクソン人がブリテン島に移住しますが、フリスラン人がブリテン島に渡ったり、略奪行為を働いたという記録はありません。あくまでも作者の想像です。

★ドルイドについて

ドルイドは、宗教を司る神官ですが、政治的にも強大な権力を持っていました。

彼らは、カシの森の中に聖域を持ち、さまざまな神事を森で行なったため、「カシの森の賢者」と呼ばれていました(「ドルは「カシの木」、ウイドは「知識」を意味する)

ドルイド僧になるには、神がかり状態になって、神々の託宣を得るという特殊能力が必要でした。

そのために、素質のある若者を集め、厳しい修行をさせて、口伝えで膨大な知識を教え込んでいきました。

その知識は自然学、数学、天文学、医学の分野と多岐にわたり、人々のもめごとの裁判も彼らの仕事であったようです。

また、カシの木に寄生するヤドリギを神聖なものとし、さまざまな儀式や薬に用いていました。

ドルイド神官独自のネットワークは、ケルト人の諸部族全体にまたがっていて、ガリアでは年に一度招集される聖なる森での全体会議で、氏族全体にかかわるさまざまなことを決めていたと言います。

戦争などの重要な政治的問題も、彼らの託宣なしには行われなかったと思われます。

戦争の前には、戦士を集めてお祓いをし、独特の催眠状態に引き込みました。また、人は死んでも別の姿に生まれ変わるという「転生思想」を説いたため、戦いに赴いたケルトの戦士たちは、死をも恐れず、恍惚状態となって、不気味な叫び声をあげながら戦ったそうです。

セヴァンが、ローマのコロセウムでコンモドゥス帝と戦う前、自分で自分を催眠状態にしていたのは、このドルイドの教えを実行していたのでしょう。

ローマ帝国はもともと被征服民族の宗教に寛容で、むしろ積極的に彼らの宗教を認めて懐柔することが多かったのですが、そのローマが、ドルイドだけは徹底的に弾圧しました。

カエサルも、ガリアを平定した後、ドルイドの祭祀を禁止しましたし、ブリタニアでもアグリコラの時代に、アングルシー島を支配するドルイドを駆逐し、彼らの聖域を破壊しました。

その理由が、この狂信的な側面にあるのではないかと言われています。

ドルイドで有名なのは、ヤナギで作ったかごに大勢の人間を詰め込み、火をつけるという処刑の話であったり、人を突き刺して、痙攣状態や血の量で占うという話なのですが、どこまで本当かはわかりません。

ただ、シャーマニックで魔術的な一面は大いにあったようで、本作でも、彼らをセヴァンやレノスの敵として示す意味でも、個々の人間としてではなく不気味な「影の集団」として描写しています。

参照:ウィキペディア(画像も)

「ケルト人のガリア戦記」(書物 出版社など不明)

★カレドニアについて

読者の方からこういうご質問をいただきました。

「クレディン族はスコットランドのローランダーということになるのでしょうか?それともイギリス最北部の民でしょうか?また、ピクト人(ハイランダー?)の土地や氏族連合の土地も含め「カレドニア」と呼ぶのでしょうか?」

カレドニアがどの地域を指すのかは、明確な定義がありません。

ウィキペディアを引用させていただきますと、

『ほぼ現在のスコットランドにあたるが(スコットランドのラテン語名は「スコティア(Scotia)」)、カレドニアがさす地域の境界はかならずしも厳密でなく、ハドリアヌスの長城あるいはアントニヌスの城壁を境界とする場合もある。』

とあります。

クレディン族やその他の氏族連合の居住地は「ハドリアヌスの長城の北側でアントニヌスの城壁の南側」と決めてあります。ですから、そこがカレドニアにあたるかどうかは、まさにグレーゾーン(笑)なのです。

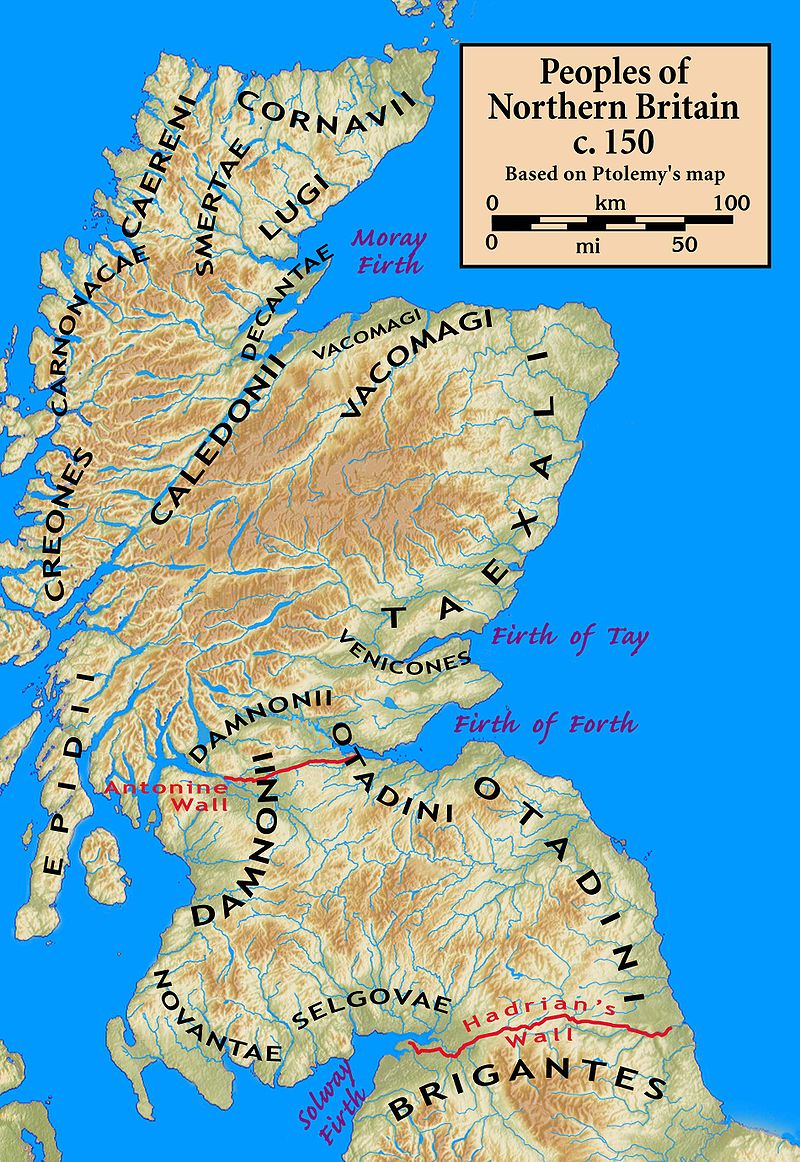

文章で説明してもさっぱりなので、まずは下の地図をご覧ください。

小さくて見づらいですが、左の地図の濃い緑色の部分が「ハイランド」で、その東南が「ローランド」となっています。

ハイランド地方は、山が多く、深い断層が作り出した渓谷によって外界と隔絶されており、ケルト文化が色濃く残った地方です。貧しさと独特の文化から、後に、最強の傭兵軍団(ハイランダー)を輩出する地域として有名になりました。

右隣に、ハドリアヌスの長城とアントニヌスの長城の位置を示した地図を並べてみました。

つまり、クレディン族が住んでいるのは「ローランド」に間違いありません。しかし、「カレドニア」であるかどうかに関しては微妙、というのがご質問への答えとなります。どちらにせよ、あくまでローマ帝国がそう呼んでいるだけで、氏族自身は自分がどこに住んでいるかなど、まったく意識していないのです。

もうひとつ、氏族の分布図を見つけました。

英語なので、少し見づらくて申し訳ないですが、赤い線がふたつの長城です。アントニヌスの城壁の北側に「カレドニ族」の文字が見えますが、これがいわゆる「ピクト族」のことで、「カレドニア」の語源ともなりました。

ふたつの長城に挟まれた地域が、このお話の舞台です。

東から反時計回りに、ヴォタディニ族(オタディニ)族、ダムノニ族、ノヴァンテ族、セルゴヴェ族の領地です。彼らは人種、言語的にはブリトン人(古くからブリテン島に定住していたケルト系の土着民族)に属し、このお話のカタラウニ族、ダエニ族、クレディン族、マヤカ族、のモデルとなっています。

★古代ローマのパンツ

こんなシリアスな展開のときに、パンツの話はどうかと思ったのですが、実は

「ルーンはどんなおむつをしているの?」

という疑問がわいてきたのです。かなり調べたのですが、結局わかりませんでした。

中東などでは子供を布でぐるぐる巻きにしていたという話を聞くので、古代ローマもそんな感じだったのかなと思っていますが、もしご存じの方がいらしたら、ご教示願います。

ましてや、カレドニアの氏族が赤ん坊にどんなおむつをしていたか、はたまた、全然おむつなどしていなかったのか、おそらく資料すらないのではないかと思います。

おむつはさておき、古代ローマ人のパンツについて。

ウィキでは、「多くのローマ帝国の人々は尻と股を隠す現在のショーツに良く似た下着を着用していた。」と書いてありました。確かにこの画像から見ると、ちゃんとしたショーツですね。

しかしながら、別の資料を見てみると、古代ギリシャおよびローマ人はノーパンだったと書いてあるものもあります。

特に軍人は、あのスカートのような鎧を身に着けるときも下着は全く履いていなかったとか…つまりフリ○ン…いや、レノスは違うけど…

この小説でも、戦場で糞尿垂れ流しで戦っていたという描写をしましたが、まさしくそのとおりだったのかもしれません。

日本でも、ほんの数十年前、私たちの祖父母の時代まで、女は下履きを身に着けていなかったので(男は六尺がありましたが)、パンツの歴史というのは、それほど長くないのかもしれないですね。

★ヴィンドランダ遺跡

古代ローマ軍の将校が、撤退間際に書類をすべて焼却してしまう……サトクリフの「辺境のオオカミ」にも出てくるシーンですが、当時のローマ人が、いかに敵に情報を渡さないように細心の注意をはらっていたかがわかります。もともと皇帝でさえも、「記録抹殺刑」に処せられるお国柄ですし。

侵入と撤退を繰り返していた当時の北ブリタニアの様子がほとんどわかっていないのも、このことが原因なのかもしれません。

ところが、ヴィンドランダという遺跡に大量の木簡が発見されたのです。

厚さ2ミリという薄さの木簡(木の板に書かれた書状や覚書。英語ではtablet)は、沼地の泥の中で酸素に触れなかったことで奇跡的に保たれた状態で、1992年から発掘が始まったそうです。

ヴィンドランダとは、ハドリアヌスの長城の南側のほぼ中央付近に、紀元1世紀(つまり長城ができる前)から5世紀ごろまで辺境警備の任についていたローマ軍の要塞で、主にガリア出身の部隊が駐屯していたようです。

大規模要塞の遺跡

大規模要塞の遺跡その木簡によれば、豊富な日用品やぜいたく品がそろい、将校の妻たちもローマと同様の社交生活を送っていたことがうかがわれます。一方で過酷な自然と向き合う辺境の生活は厳しく、脱走兵も多かったようです。

しかし、木簡が焼却されずに残っていたということは、とりもなおさず5世紀まで大規模な撤退がなかったということを示しているように思います。

木簡の発掘作業

木簡の発掘作業さて、物語の舞台は、ローマの北ブリタニア支配にとって最後の生命線とも言えるハドリアヌス長城へ移って行きます。

写真:http://www.vindolanda.com/ "Roman Vindolanda" ホームページ

★アヴァロン

アヴァロンはブリテン島にある伝説の楽園の島で、アーサー王が最期を迎えた地として名高い場所です。

以下は、ウィキペディアの引用です。

『アヴァロンは美しいリンゴで名高い楽園であったとされ、名もケルト語でリンゴを意味する「abal」に由来すると考えられている。このような「恵みの島(Isle of the Blessed)」、「リンゴ島」や「幸福の島」という概念は、インド=ヨーロッパ系の神話には同様の例が多くあり、たとえばアイルランド神話のティル・ナ・ノーグやギリシア神話のヘスペリデスの園(Hesperides、同様に黄金のリンゴで知られる)などが有名である。』

語源としては、もともとは妖精の世界、冥界を意味することばだったという説もありますが、はっきりしません。

この物語では、アヴァロンを「戦死者が憩う死後の世界」としての独自の意味合いを持たせています。

どちらかと言えば、北欧神話の「ヴァルハラ」のイメージのほうが強いかもしれません。北欧では、勇敢な戦士が死ぬと戦乙女ヴァルキリーによって魂はヴァルハラに運ばれ、日ごと夜ごと宴と戦いを繰り広げる楽園?なのだそうです。

ローズマリー・サトクリフの小説によれば、氏族の死者は「入り日の向こうへ行く」、つまり西の彼方に死者の国があると考えられていたようです。

★カラカラについて

セプティミウス・セウェルスは、愛妻ユリア・ドムナとのあいだにふたりの息子を設けました。長男はカラカラ、次男はゲタと呼ばれています。

カラカラの本名はルキウス・セプティミウス・バッシアヌス。しかし彼がガリア風のフード付きのトゥニカCaracallaを好んだことから、カラカラと呼ばれるようになりました。

ユリア・ドムナはフェニキア人の太陽神官の娘であり、ふたりの息子もフェニキア人との混血であることから、彼の容貌にも、その血が色濃く現われています。

気性はかなり激しかったようです。また弟と仲が悪く両親も手を焼いていたようで、セウェルスの死後、皇帝の座に就いたとき、自分の手で弟を殺害するという暴挙に出てしまうのです。そのためか、後世の歴史家たちに暴君と呼ばれています。

この物語の紀元202年の春、彼はもうすぐ14歳という年齢です。果たして彼はレノスやセヴァンとどんな関わり方をするのでしょうか?

カラカラと言えば、カラカラ大浴場を思い浮かべる方もおられるでしょうが、これを着工したのはお父さんのセウェルスで、完成がカラカラの治世になってからということらしいです。

さて、サトクリフファンにとって見逃せないのは、第六軍団長のクラウディウス・ヒエロニミアヌスのほうではないでしょうか。

サトクリフの「第九軍団のワシ」でマーカスの伯父の友人という役で出演しています。彼の命令を受けて、マーカスとエスカは失われたワシの軍旗を求めて旅立つのですから、かなり重要な役割と言えるでしょう。

もちろん、彼は歴史上の実在の人物で、AD190年から212年にかけてエボラクムで軍団長の任についていたことが碑文でわかっています。208年にセウェルス帝がエボラクムに来たときも彼はいましたが、その後カッパドキアの総督に赴任したそうです。

参考:ウィキペディア(日本語・英語)画像も

★この後の歴史について

この小説のラストである202年の春、皇帝セウェルスは妻とふたりの息子とともに長いパルティア遠征を終えてローマへと凱旋します。

(もちろん、カラカラがこの時期にひとりでブリタニアに来たという史実はまったくありません。作者の創作です)

それから数年にわたって、セウェルス一家はローマにとどまりました。

しかし、208年いよいよセウェルスは懸案であった北ブリタニアの平定のため、軍事遠征に乗り出します。いつものように家族も同行、カラカラは父とともに遠征軍を指揮しました。

この遠征はかなり大規模なもので、ブリタニア駐留の3軍団に加えて、ゲルマニア、パンノニア、モエシアからの艦隊が加わったそうです。ローマ軍はハドリアヌスの長城を越えて進軍、北方民族に大打撃を与えたと言われています。

1度目の進軍が終わったところでセウェルスは病に倒れ、それ以降の指揮はカラカラが取りました。しかしセウェルスが211年2月にエボラクムで死去、カラカラは北方民族と和平協定を結び、ローマに帰還したことでブリタニア遠征は終わりを迎えます。

この遠征でハドリアヌス長城以北の砦も再建され、北ブリタニアはその後1世紀にわたって平和を保つことになります。

カラカラはローマに帰還したあとの211年12月、自分が単独皇帝になるために、母親の目の前で弟を惨殺するという暴挙に出ます。ゆえに後世に残虐な皇帝として名をとどめることになるのですが、少なくとも彼が和平協定によって北ブリタニアに平和をもたらしたことは確かなのです。

果たしてここにレノスとセヴァンの活躍があったかどうか、歴史は何も伝えていません。

参考:脊戸里央著「セウェルス朝と属州ブリタンニア」

ウェブ拍手していただくと、毎回このような話を掲載しています。励みになりますので、ぜひ拍手お願いします。ご感想なども大歓迎。

Copyright 2013-2018 BUTAPENN. All rights reserved.

Template Designed by TENKIYA